Ronald Reagan era un padre para el Caribe VS el Caribe bajo cero de Donald Trump. Michael Mansilla

01.09.2025

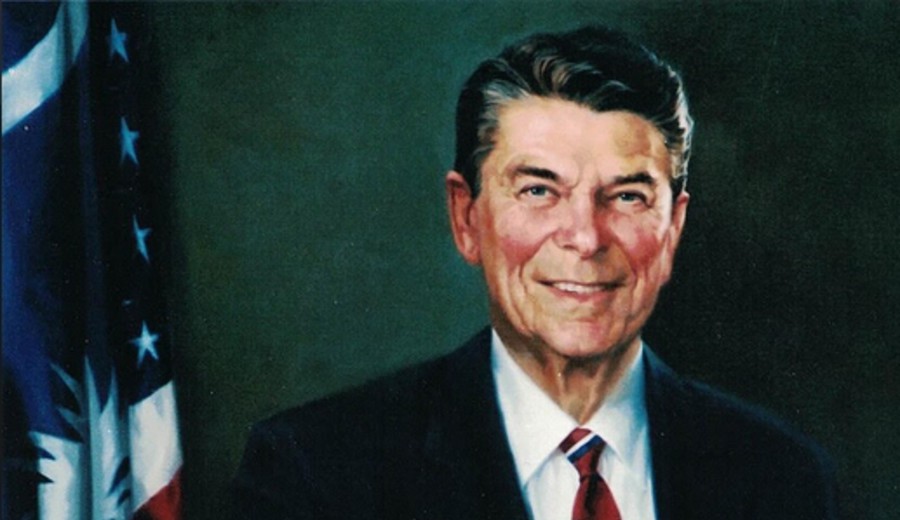

En la década de 1980, Ronald Reagan era un padre, el Charles Ingalls de los pequeños países insulares del Caribe. Inversiones directas, ayuda al desarrollo, tarifa cero a las exportaciones, infraestructura, reconstrucción tras los huracanes, visas de trabajo y estudio.

El objetivo: poder combatir el narcotráfico y mantener lejos a la Unión Soviética y a los malvados revolucionarios cubanos. En el gobierno de Donald Trump, las relaciones son heladas: Caribe bajo cero.

Ronald Reagan, presidente de EE. UU. entre 1980-88, tenía muchos amigos en el Caribe con intereses mutuos y complementarios.

Las relaciones diplomáticas y económicas de la Comunidad del Caribe (CARICOM) fueron establecidas en julio de 1973. En los años 80, CARICOM impulsó la cooperación económica y buscó soluciones frente a la crisis de deuda, el fin del auge petrolero de los 70 y la dependencia del comercio extrarregional. En julio de 1984, en la reunión de Nassau, CARICOM acordó reactivar su mecanismo multilateral de compensación comercial y buscar financiamiento de emergencia para su comercio.

Anterior a esto (1965) se estableció la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS), una integración a nivel monetario. Del acuerdo nace el dólar del Caribe Este. El dólar del Caribe Oriental (en inglés, East Caribbean Dollar) es la moneda de curso legal en seis países independientes (Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas) y dos territorios del Reino Unido (Anguila y Montserrat) localizados en el mar Caribe. La moneda sustituyó al dólar de las Indias Occidentales en 1965 (vinculado a la libra) y es emitida por el Banco Central del Caribe Oriental (Eastern Caribbean Central Bank, ECCB) con sede en San Cristóbal y Nieves. El Caribe Oriental comúnmente se representa como EC$. Está vinculado al dólar de los Estados Unidos desde el 7 de julio de 1976, al tipo de cambio de 1 USD = 2,70 EC$. En la práctica, tanto locales como turistas realizan sus transacciones en dólares estadounidenses.

Ronald Reagan estuvo aquí.

Estados Unidos estuvo allí. Inversiones directas, ayuda al desarrollo, tarifa cero o subsidiada a las exportaciones de países caribeños que no podían competir en volumen con sus productos: cacao, café, bananas, nuez moscada, vestimenta, ensamblaje de productos electrónicos, químicas, cerveza.

Todos los productos provenientes de las pequeñas islas caribeñas eran bienvenidos sin tarifas por EE. UU. y Reino Unido. Todo con la condición de combatir la ruta del narcotráfico que recorría el arco de las Pequeñas Antillas y llegaba a Puerto Rico, Bahamas y hasta la viciosa Miami de los 80. Pero el objetivo real: mantener a raya a la Cuba comunista que amenazaba con expandirse por la región.

Y los americanos tenían razón: entre 1981 la isla de Granada se había pasado al "socialismo del Siglo XX" y en 1983 se había instalado una Junta Militar Revolucionaria. Todo terminó en la Operación Furia Urgente, la invasión a Granada donde, junto a tropas americanas, participaron soldados caribeños dando apoyo logístico y de bases en tierra.

Operación Furia Urgente.

Maurice Bishop, líder del Movimiento Nueva Joya (socialista) (MJM), gobernaba Granada desde 1979 tras derrocar al primer ministro Eric Gairy en un golpe de Estado.

Su gobierno, de orientación "socialista", pasó muy rápido a marxistaleninista, fortaleciendo vínculos con Cuba y, en menor medida, con la Unión Soviética.

En octubre de 1983, un sector interno del MJM encabezado por Bernard Coard depuso y ejecutó a Bishop, instaurando un Consejo Militar Revolucionario dirigido por Hudson Austin.

El golpe provocó alarma regional y condena internacional. Varios países caribeños lo vieron como una amenaza para la estabilidad y la seguridad.

Decisión de intervención

La Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS), liderada por Dominica y Barbados, solicitó asistencia militar externa. El presidente estadounidense Ronald Reagan justificó la intervención por tres razones principales:

-Proteger a unos 600 estudiantes estadounidenses en la Universidad de St. George.

-Restaurar el orden democrático tras el golpe.

-Contrarrestar la influencia cubana y soviética en la isla.

El nuevo aeropuerto de Point Salines, con longitud de pista de 2700 m, era más propio para el aterrizaje de grandes naves de transporte militar, y los grandes tanques de almacenamiento de combustible anexos eran innecesarios para vuelos comerciales. Posibles vuelos con destino a la Nicaragua cargados de armas para ese país, las guerrillas salvadoreñas, colombiana, peruanas, guatemaltecas.

Era una señal de que el aeropuerto se convertiría, con toda seguridad, en una base aérea cubano-soviética.

Fecha: 25 de octubre de 1983.

El presidente Ronald Reagan anunció que EE. UU. respondía a una solicitud "urgente y formal" de la OECS (23 de octubre) y que la operación sería multinacional con contingentes de Antigua, Barbados, Dominica, Jamaica, Santa Lucía y San Vicente. Jamaica (que no es miembro de la OECS) aportó el mayor componente caribeño (~150 efectivos) a petición de los socios regionales.

Se creó la Caribbean Peacekeeping Force (CPF): unos 300 efectivos de Jamaica, Barbados, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Dominica y San Cristóbal y Nieves.

Se reinstauró un gobierno civil bajo supervisión de fuerzas de seguridad militar-policiales de la mencionada Caribbean Peacekeeping Force (CPF). Estados Unidos se retiró inmediatamente después, sobre todo por ser acusado "ocupación" de Grenada.El Congreso en Washington aprobó un gran paquete de ayuda a la reconstrucción de Granada.

La rápida victoria fue un triunfo político para Reagan. En su país, tras el trauma de Vietnam, la victoria rápida y televisada en Granada reforzó la imagen de un Estados Unidos fuerte y decidido. Y fue reelegido.

Gracias a Fidel Castro.

Granada no tenía un aeropuerto internacional para recibir gran cantidad de turistas, y dependía de vuelos provenientes de Barbados. Gracias a las pistas construidas por los cubanos, Point Salines recibe vuelos directos de EE. UU. y del resto del mundo.

Trump y el Caribe: seguridad sin cooperación, sanciones sin desarrollo.

En su segundo mandato, Donald Trump ha redoblado la impronta unilateralista de su política exterior y, con ello, ha alterado el delicado entramado de relaciones que Estados Unidos mantenía con los países del Caribe. Lejos de fortalecer el diálogo con los Estados miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS), la Casa Blanca ha privilegiado un enfoque centrado en la seguridad, la presión comercial y la contención de actores externos, relegando la cooperación económica y el desarrollo sostenible que la región reclama.

La llegada de Marco Rubio al Departamento de Estado en enero de 2025 marcó el inicio de esta nueva etapa. Rubio, senador de origen cubano convertido en uno de los arquitectos de la política hemisférica de Trump, ha recorrido la región promoviendo alianzas selectivas contra el narcotráfico y la migración irregular. No obstante, su diplomacia "de seguridad primero" ha generado tanto acercamientos puntuales como un creciente malestar en varias capitales caribeñas.

El congelamiento de la ayuda y la nueva doctrina Monroe.

Uno de los primeros gestos del nuevo gobierno fue la firma de la Orden Ejecutiva 14169, que congeló por 90 días toda ayuda exterior estadounidense. La medida, presentada como una auditoría de los programas de asistencia, tuvo un impacto inmediato en los pequeños Estados insulares, dependientes de proyectos de USAID en materia de salud pública, infraestructura y adaptación al cambio climático.

En países de la OECS como Dominica, San Vicente y las Granadinas o Antigua y Barbuda, donde la vulnerabilidad a huracanes y la erosión costera son problemas existenciales, la suspensión de fondos fue recibida con alarma. La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, denunció que el Caribe no puede ser "rehén de la geopolítica de Washington" mientras afronta crisis climáticas y económicas cada vez más graves. Trump contesto que la Republica de Barbados era una "isla de mierda"

Trump, sin embargo, ha insistido en aplicar una versión renovada de la Doctrina Monroe, orientada a frenar la influencia de China y Rusia en el hemisferio y a cortar cualquier respiro a los gobiernos de Cuba y Venezuela.

Aranceles y sanciones: la diplomacia del garrote.

En abril, la Casa Blanca dio un nuevo golpe: un arancel del 25% sobre todos los bienes importados desde países que adquieran crudo venezolano. La medida apuntaba a desincentivar la dependencia energética de Petrocaribe, pero terminó afectando las ya frágiles economías caribeñas.

La reacción no se hizo esperar. Líderes como Mottley y Camillo Gonsalves, canciller de San Vicente y las Granadinas, acusaron a Washington de castigar a poblaciones vulnerables con sanciones "disfrazadas de política energética". El mensaje fue claro: el Caribe no está dispuesto a convertirse en un campo de batalla de la política contra Nicolás Maduro.

Paralelamente, Trump reforzó la presión militar y judicial contra Caracas. El "Cartel de los Soles" fue designado organización terrorista, la recompensa por la captura de Maduro se elevó a 50 millones de dólares y la presencia naval estadounidense en el Caribe se incrementó. Los Estados más alineados con Washington, como Jamaica, Haití o Bahamas, respaldaron estas medidas; otros, en cambio, las interpretaron como un acto de intimidación regional.

Seguridad, narcotráfico y migración: los únicos consensos.

Donde sí se mantiene cierto terreno común es en la cooperación en seguridad. La Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI) sigue siendo el canal principal de asistencia estadounidense, con entrenamiento policial, apoyo en control fronterizo y sistemas de vigilancia marítima.

Rubio ha enfatizado que esta agenda busca blindar al Caribe de las rutas de narcotráfico que vinculan Sudamérica con Estados Unidos. Además, ha planteado acuerdos para contener los flujos migratorios irregulares hacia territorio estadounidense, lo que incluye compromisos de países como República Dominicana y Bahamas.

Sin embargo, varios líderes advierten que el énfasis exclusivo en seguridad deja de lado las causas estructurales de la inestabilidad: desigualdad, deuda externa, vulnerabilidad climática y dependencia del turismo.

Una región en búsqueda de alternativas.

El resultado de esta política ha sido una relación asimétrica y fragmentada. Washington premia a los países alineados con su estrategia anti-Venezuela y anti-China, mientras margina a los que reclaman un trato más equilibrado. El bloque CARICOM, tradicionalmente unido en materia de política exterior, se encuentra dividido.

Frente a ello, varios Estados caribeños han acelerado sus vínculos con China y la Unión Europea. Pekín continúa financiando proyectos de infraestructura en Antigua, Granada y San Vicente, mientras Bruselas refuerza su cooperación climática. El Caribe parece, una vez más, diversificar sus socios para no quedar atrapado entre las presiones de Washington y la necesidad de supervivencia económica.

La administración Trump, en su segundo mandato, ha redefinido las relaciones con el Caribe bajo una lógica transaccional: seguridad a cambio de alineamiento político, sanciones para los disidentes y mínimos incentivos económicos para los aliados.

Si bien persiste un canal de cooperación en materia de narcotráfico y control migratorio, los recortes en ayuda, las sanciones arancelarias y el desprecio por los reclamos de desarrollo sostenible han debilitado la confianza entre el Caribe y Washington.

En un escenario global cada vez más multipolar, el riesgo para Estados Unidos es evidente: mientras intenta reafirmar su hegemonía con medidas de presión, los pequeños Estados insulares del Caribe están encontrando en otros actores -China, la Unión Europea o incluso potencias emergentes como la India- la asistencia y el respeto que hoy perciben en falta desde la Casa Blanca.

Trump sin socios en el Caribe.

Todo tiene un precio. La eliminación de ayuda directa, tarifas a las exportaciones y la deportación de migrantes y estudiantes caribeños han cambiado el cartel de "Welcome" a "Yankes go home"

En la obsesión de Trump en derrocar o eliminar a Nicolas Maduro se encontró que casi ningún estado del Caribe presta apoyo logisto o bases a las fuerzas armadas estadounidense.

Puerto Rico (territorio de EE. UU.)

Alberga el Fuerte Buchanan y la Base de la Guardia Nacional Aérea en Muñiz. También instalaciones de la Marina en Roosevelt Roads.

Guantánamo, Cuba: Base naval estadounidense desde 1903, bajo arriendo perpetuo. Es el enclave militar más importante del Caribe, usado para operaciones navales, aéreas y de detención.

Solo los Países Bajos (Holanda) apoyan en esta aventura a Donald Trump.

Presencia militar consolidada de EE. UU en el Caribe: Aruba, Curazao y Bonaire.

En Aruba y Curazao funcionan dos Forward Operating Locations (FOLs) bajo acuerdo con Países Bajos.

Se usan principalmente para misiones antidrogas en coordinación con la DEA, el Comando Sur (SOUTHCOM) y el Ejército del Aire de EE. UU. Estas instalaciones se activaron especialmente a partir de los años 2000 y se han mantenido de forma estable.

En Bonaire, la presencia es más reducida, pero también puede ser utilizada logísticamente.

Estas FOLs son fundamentales para vigilar rutas de narcotráfico y -en el contexto reciente- también como plataformas de monitoreo frente a Venezuela.

Aruba, Curazao y Bonaire, en la primera línea del conflicto.

Las estratégicas entre el turismo, la migración y la presión geopolítica.

En el mapa geopolítico del Caribe, las pequeñas islas del ABC -Aruba, Curazao y Bonaire- ocupan una posición desproporcionadamente importante. Su cercanía a Venezuela, su condición constitucional dentro del Reino de los Países Bajos y la existencia de instalaciones logísticas utilizadas por fuerzas extranjeras las han convertido en puntos de fricción donde se cruzan seguridad, economía y derechos sociales. La presencia estratégica -y a veces ambigua- de actores como Estados Unidos y los efectos de la crisis venezolana inciden en la vida cotidiana, las economías y las decisiones políticas de estas islas.

Aruba y Curazao son "naciones constituyentes" dentro del Reino de los Países Bajos, con total autonomía interna, mientras que Holanda se reserva los aspectos de relaciones exteriores y defensa. Las islas pueden optar por la independencia mediante un simple referéndum. Pero su crónico déficit presupuestario es subvencionado por la metrópolis. Sin este apoyo, no podrían cubrir el sistema de bienestar social y de salud.

En las islas hay bases aeronavales de las Fuerzas Armadas holandesas generan empleos directos e indirectos, ya que gran parte de la población en edad laboral hace carrera en las distintas unidades militares de los Países Bajos. El problema es la presencia de tropas extranjeras. Específicamente, militares estadounidenses que desde hace algunas semanas han estado dispuestos ante una posible invasión o intervención en Venezuela. El turismo, su principal fuente de ingresos, se ha detenido casi en seco.

Reservas de hoteles canceladas, simposios y congresos suspendidos, cruceros que cambian su rumbo de navegación más al norte. Todo esto en solo unas pocas semanas, mientras Donald Trump amenaza con invadir, incursionar o mandar drones a territorio bolivariano para capturar o eliminar al crápula de Nicolás Maduro, devenido en narcotraficante internacional.

Para las autoridades locales -y para La Haya- esas instalaciones ofrecen seguridad contra amenazas transnacionales. Para amplios sectores de la población, sin embargo, se abren preguntas sobre el riesgo que expone la cercanía estratégica de las islas a represalias. Misiles y cazas venezolanos de origen ruso y chino podrían atacar, pero cercanía espacial entre zonas militares o civiles es difuso con límites difíciles de demarcar en la apretada superficie insular. Una calle separa la base militar de un supermercado, un complejo de viviendas civiles y un pub irlandés

Turismo que sostiene economías... y las hace vulnerables.

Las tres islas comparten una economía casi totalmente orientada al turismo y los servicios. Aruba y Curazao, en particular, registraron fuertes recuperaciones postpandemia: Aruba celebró un crecimiento significativo en visitantes en 2024-2025 y Curazao mostró expansión económica impulsada por un turismo robusto -datos que confirman la centralidad del sector para su bienestar fiscal y empleo. Esta bonanza reciente, que exporta prosperidad, se enfrenta a una extensión del conflicto.

En Bonaire, el turismo -especialmente el ecoturismo asociado al buceo- representa aproximadamente la mitad del PIB, según estudios locales. Esa dependencia de las islas hace que las decisiones de política pública (acuerdos militares, controles migratorios, inversión en infraestructura) tengan efectos inmediatos sobre empleo, precios de la vivienda y equilibrio ambiental.

Migración venezolana: aporte económico y tensión social.

Desde la crisis venezolana, las islas del sur del Caribe han recibido flujos migratorios continuos y, en algunos momentos, masivos. Aruba y Curazao, por su proximidad geográfica, figuran entre los destinos de tránsito y asentamiento más frecuentes para migrantes venezolanos. Estos desplazamientos han tenido dos efectos paradójicos: por un lado, los migrantes aportan mano de obra, emprendimientos y consumo; por otro, ejercen presión sobre servicios públicos, vivienda y trámites migratorios que las administraciones locales no siempre están preparadas para gestionar.

La travesía a veces termina en tragedia: naufragios y rescates en alta mar son recordatorios brutales de la vulnerabilidad humana implicada. Las historias públicas de estas desgracias tensan además la relación con Caracas y amplifican presiones políticas internas para endurecer o flexibilizar las políticas migratorias. En este momento, no reciben más inmigrantes y son devueltos en "caliente". Aruba y Curazao ya no tienen capacidad ni recursos para atender a migrantes y refugiados.

Seguridad y política exterior: entre La Haya, Washington y Caracas.

La defensa y la política exterior de Aruba, Curazao y Bonaire son competencia del Reino de los Países Bajos. Sin embargo, en la práctica, las decisiones se construyen en un triángulo más amplio que incluye a Estados Unidos y, en la dinámica más reciente, a Venezuela. El Gobierno neerlandés ha venido recibiendo llamados desde el Parlamento y desde partidos políticos sobre la seguridad de las islas ante el incremento de la tensión entre Washington y Caracas. Ese debate refleja el temor a que una escalada regional pueda hacer de las islas un frente expuesto.

A nivel local, los gobiernos insulares intentan mantener equilibrio: cooperan con EE. UU. en operativos antinarcóticos (lo que les aporta recursos e inteligencia) y, al mismo tiempo, reclaman a La Haya mayor protagonismo en las negociaciones con terceros estados para defender intereses económicos y migratorios. Esa tensión entre autonomía administrativa y dependencia externa es un rasgo persistente en la política pública del archipiélago. Pero la independencia, por el momento, no es posible.

Economía del gas y del petróleo: oportunidades perdidas y legados problemáticos.

Históricamente, Curazao albergó refinerías y vínculos energéticos con Venezuela. El colapso de PDVSA y la paralización progresiva de la actividad refinadora dejaron un legado mixto: pérdida de empleos y necesidad de reconversión económica, pero también la urgencia de diversificar -un proceso que ha impulsado inversiones en turismo, construcción y el sector inmobiliario. La reconversión no es automática: el tejido productivo local sufre por la falta de capacidades y por la volatilidad regional.

Impacto social: desigualdad, costo del espacio urbano y percepción pública.

Los beneficios económicos ligados al turismo y a la actividad logística-militar no se distribuyen de manera uniforme. En Aruba y Curazao crecen sectores prósperos ligados al comercio internacional, la hostelería y la construcción, mientras comunidades periféricas enfrentan costos de vida crecientes y acceso limitado a servicios. La presencia de migrantes añade competencia en mercados laborales informales, alimenta debates sobre regularización y pone en el centro la urgencia de políticas sociales inclusivas. Aunque, paradójicamente, entre los migrantes venezolanos se encuentran personas muy preparadas en oficios técnicos, en el sector servicios o en carreras terciarias.

Aruba, Curazao y Bonaire son hoy islas de doble filo: su posición estratégica les otorga relevancia y oportunidades económicas, pero también las coloca en la intersección de tensiones que exceden su soberanía práctica. La elección entre aprovechar la cooperación internacional y defender una autonomía que proteja el desarrollo social y económico interior es, en última instancia, una decisión política local -pero condicionada por actores y dinámicas globales. Las islas pueden seguir siendo refugio y motor turístico para miles, o convertirse en peones geopolíticos si no consiguen instrumentos legales, económicos y diplomáticos que les permitan administrar sus propias prioridades.

¿Pero por qué solo Aruba, Curazao y Bonaire prestan bases a los militares estadounidenses?

Las relaciones entre los países del CARICOM y la OECS son solo un frío y formal trato diplomático. Ningún territorio de ultramar del Caribe francés o británico se ha prestado a esta aventura bélica, a pesar de ser miembros de la OTAN. Ninguna pequeña nación igualmente cercana a Venezuela ha ofrecido colaboración con Donald Trump. Todo lo contrario, a lo hecho por administraciones anteriores de la Casa Blanca.

La inviabilidad de microestados caribeños.

Aruba y Curazao tienen bien claro que no quieren la independencia. No hay mejor ejemplo que sus vecinos antillanos. Granada, San Vicente, Santa Lucia...no puede garantizar la comida suficiente para sus habitantes, ni agua Están sometidas a destructivos huracanes, salinización de sus napas, freáticas, falta de superficie para construcción. Siguen dependiendo de combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica están perdiendo su principal activo: las playas, de las que dependen del turismo su principal fuente de ingresos.

Archivo. Operación Furia Urgente

https://michaelmansillauypress.blogspot.com/2025/09/40-anos-de-la-operacion-furia-urgente.html

Michael Mansilla

michaelmansillauypress@gmail.com

https://michaelmansillauypress.blogspot.com

UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias