Guerra y contrarrevolución: reconciliándose con Lenin

08.10.2025

ROMA (Uypress/Mommo Porcaro*) - Vivimos tiempos convulsos, tiempos de guerra. Las ideas desarrolladas durante la larga, hipo´crita y sangrienta «Paz Occidental», la era de la supuesta unipolaridad estadounidense y la cacareada globalizacio´n, ya no son relevantes.

1.DE LA PAZ A LA GUERRA

Hoy, cuando los estados capitalistas, cuya irrelevancia se habi´a profetizado, se militarizan interna y externamente, quienes pretenden trascender la organizacio´n social actual no pueden arregla´rselas con una poli´tica basada u´nicamente en afirmar su propia identidad a trave´s de los social media, sin molestarse en convencer a quienes piensan diferente; o basada u´nicamente en coexistir, aunque en conflicto, con el aparato estatal actual, sin preocuparse jama´s por reunir la fuerza necesaria para cambiarlo radicalmente.

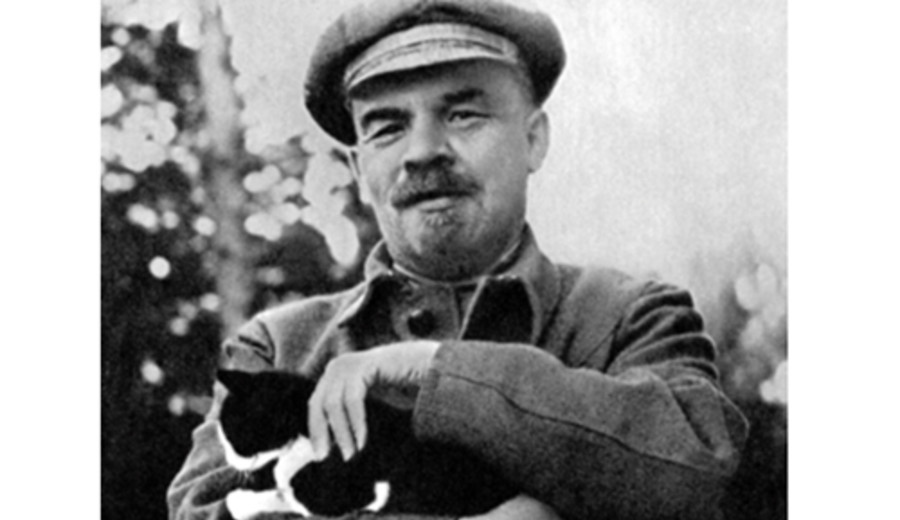

En tiempos de guerra no se puede actuar ni pensar como en tiempos de paz. Y debemos retomar la comparacio´n con quienes actuaron y pensaron durante la guerra: en particular con Lenin, quien comprendio´ la conexio´n misma entre guerra y transformacio´n social, entre guerra y revolucio´n. Claro que ya no estamos en 1917, y «la era del imperialismo y la revolucio´n proletaria» se ha transformado (para intentar una definicio´n provisional) en la era del imperialismo tria´dico1 y la revolucio´n antineoliberal. Una revolucio´n cuyo objetivo es el control poli´tico (hasta la publicidad) de los grandes grupos capitalistas y de la propia circulacio´n global del capital, y que puede adoptar formas muy diversas, incluida la socialista y proletaria en el sentido ma´s amplio.

Pero en cualquier caso, siempre se trata de imperialismo y de revolucio´n: es por ello u´til releer a Lenin mucho ma´s alla´ de la santificacio´n o de la condenacio´n, superando la eliminacio´n de su pensamiento llevada a cabo durante de´cadas tanto por quienes lo repitieron de manera abstracta, y por lo tanto lo esterilizaron, como por quienes lo dejaron de lado porque era un estorbo para quienes queri´an eludir la cuestio´n del poder poli´tico para negociar mejor con e´l2.

Por lo tanto, no podemos sino acoger con satisfaccio´n arti´culos como el que Emiliano Brancaccio publico´ hace algu´n tiempo, titulado «Momento Lenin: Entre la deuda, los aranceles y la guerra»3, en el que argumenta que el momento actual demuestra la validez de la tesis del inevitable desenlace be´lico de las contradicciones intercapitalistas, tesis central del famoso (e inu´tilmente exorcizado) ensayo de Lenin sobre el imperialismo4.

Segu´n Brancaccio, vivimos, por tanto, en un «momento Lenin»: sin embargo, el autor especifica que «la referencia no es al revolucionario bolchevique, sino al erudito incansable», ya que la resignacio´n actual de la clase explotada implica que a la guerra no se está respondiendo con hipo´tesis revolucionarias. «Con la revolucio´n disuelta, las masas carecen incluso del consuelo de la ciencia reveladora. Momento Lenin, memento Lenin».

Brancaccio tiene razo´n al no vislumbrar una revolucio´n en el horizonte: la relación entre la aguda crisis del capital y la perspectiva de una revolucio´n ha resultado erro´nea (y peligrosa) incluso cuando existi´a un movimiento de clases incomparablemente mayor que el actual. Pero la ausencia de una situacio´n revolucionaria no significa que debamos confiar u´nicamente en el erudito Lenin, ya que este tiene mucho que decir no solo sobre la fase plenamente revolucionaria, sino tambie´n sobre todo el espacio poli´tico que se abre (o cierra) durante una guerra.

Esto se evidencia al leer algunos de sus textos del peri´odo 1914-1917, contempora´neos a su obra ma´s famosa, El Imperialismo. Estos textos, junto con otras obras, nos ayudan a considerar las condiciones que podri´an permitir, dentro de la transicio´n hegemo´nica global, un proceso de transicio´n social, es decir, una transicio´n en el modo de produccio´n.De las muchas sugerencias que surgen de estas pa´ginas, extraeremos y esbozaremos brevemente solo las relativas a la importancia del ana´lisis concreto y el me´todo diale´ctico, la nocio´n de e´poca, la de paz imperialista y la de situacio´n revolucionaria. Sin descuidar una nota sobre la cuestio´n nacional.

ANA´LISIS CONCRETO. LA «DOBLE LEALTAD» DE LENIN

Si bien es cierto que «evitar lo concreto es uno de los feno´menos ma´s inquietantes en la historia del espi´ritu humano»5, tambie´n lo es que Lenin no contribuye en modo alguno a esta peligrosa evasio´n. De hecho, la atencio´n a la especificidad de cada formacio´n econo´mico-social particular y la asuncio´n del ana´lisis concreto de la situacio´n concreta como premisa esencial para la accio´n lo han acompan~ado desde el principio, junto con la exhortacio´n a llevar a cabo una «agitacio´n» masiva hablando de verdades concretas, es decir, directamente experimentables por cualquiera6.

Este imperativo teo´rico y pra´ctico surge ciertamente de la comparacio´n con una realidad -la rusa- muy divergente de un modelo lineal de desarrollo capitalista. Pero tambie´n deriva de la seriedad, la severidad, a la que Lenin se vio obligado por la inevitable comparacio´n con el recuerdo de su hermano mayor, Alejandro, ejecutado por el re´gimen zarista por haber organizado un atentado contra el soberano7.

Una muerte que constituyo´ a la vez un legado e´tico muy pesado y una exhortacio´n constante -dado el fracaso del terrorismo- a combinar el impulso moral y una evaluacio´n desencantada de los hechos. Asi´, el pensamiento y las acciones de Vladimir Ilich son siempre el resultado de una tensio´n no resuelta entre la comprensio´n de las leyes generales del capitalismo y la lucha de clases y la atencio´n a sus formas concretas y u´nicas de implementacio´n; entre el objetivo histo´rico de la revolucio´n proletaria y la apreciacio´n de las diferencias de cada fase poli´tica particular, y la consiguiente necesidad de cambiar las ta´cticas y las consignas en cada punto de inflexio´n significativo.

Esta «doble fidelidad» de Lenin, fidelidad a los principios de valores y ana´lisis, y a la vez a la situacio´n dada, se manifiesta particularmente al comienzo de la Primera Guerra Mundial, cuando la feroz realidad del conflicto europeo y la debacle contempora´nea de la Segunda Internacional impusieron una reflexio´n radical.

Y no es casualidad que precisamente en ese momento Lenin, mientras reuni´a materiales para el estudio del imperialismo, decidiera abordar la Ciencia de la Lo´gica de Hegel (en Berna, en un aislamiento impuesto por la distancia forzada de Rusia, pero tambie´n coherente con la soledad teo´rica que acompan~a cada momento crucial8), para retornar a las rai´ces de ese me´todo diale´ctico que, para e´l, es la u´nica forma de pensamiento capaz de resistir los dos grandes enfrentamientos de la e´poca: la guerra entre las naciones capitalistas y la escisio´n del movimiento obrero internacional.

El filo´logo dira´ en que´ medida esta lectura de Hegel, que se quedo´ en la fase de reflexiones sinte´ticas y notas marginales, recogidas despue´s en los Cuadernos filoso´ficos9, constituye o no una ruptura con algunos de los enfoques anteriores -en particular con el Materialismo y el Empiriocriticismo10.

Aqui´ nos limitamos a sen~alar que la necesidad de una conexio´n entre el ana´lisis de las leyes generales y el estudio de las formas particulares del capitalismo no solo se reitera constantemente en los Cuadernos, sino que tambie´n se enriquece al presentarla como un vi´nculo entre el automovimiento de la realidad -es decir, su desarrollo lo´gico interno- y el cara´cter discontinuo que asume esta dina´mica, su progresio´n a trave´s de saltos cualitativos y el cambio constante de signo de los feno´menos, de modo que cada uno de ellos puede tener significados completamente opuestos y transformarse diale´cticamente en su propio contrario11- La variacio´n inherente a este desarrollo es, por lo tanto, consustancial al capitalismo; es fruto de la persistencia de una ley general que, sin embargo, se expresa de manera diale´ctica.

Todo esto contribuira´ a afirmar tanto la necesidad del imperialismo, fruto no de una eleccio´n poli´tica, sino de la lo´gica interna del capitalismo, como la necesidad de transformar la ta´ctica en relacio´n con las diferentes fases y formas del propio imperialismo. Esta transformacio´n, podri´a decirse, constituye el objeto especi´fico de la poli´tica proletaria, pues captura el momento en que la paz imperialista da paso a la guerra imperialista, cuando una lucha nacional reaccionaria se convierte en una lucha progresista y, sobre todo, el momento en que la guerra imperialista se transforma en revolucio´n proletaria.

Y precisamente esta transformacio´n de la guerra en revolucio´n, antes mencionada, es el principio rector de Lenin de 1914 a 1917, el lema de toda una era y, de hecho, la connotacio´n misma de la era del imperialismo y (por ende) de la revolucio´n proletaria. Pero todo esto, bien conocido tanto por los leninistas como por sus detractores, no se comprende plenamente a menos que se reflexione sobre la interpretacio´n particular de Lenin de la nocio´n misma de e´poca.

¿QUE´ ES UNA "E´POCA"?

Para Lenin, la nocio´n de e´poca funciona como una prescripcio´n adicional de concrecio´n. Para e´l, de hecho, una e´poca nunca es la afirmacio´n lineal de un principio u´nico, una realidad u´nica. Ciertamente tiene un protagonista fundamental, en nuestro caso el imperialismo, pero este protagonista nunca aparece solo en escena y, sobre todo, la contradiccio´n fundamental que expresa no siempre ni en todas partes se presenta con el mismo grado de claridad y necesidad.

Una e´poca es tal precisamente porque abarca un complejo de guerras y feno´menos muy heteroge´neos, ti´picos y ati´picos, pequen~os y grandes, relacionados con pai´ses avanzados y atrasados. Ignorar estas condiciones concretas mediante expresiones gene´ricas sobre «e´poca» significa abusar del concepto de e´poca12.

Asi´ lo afirmo´ Lenin. Lo cual especifica en otro lugar: «En cada e´poca hay y habra´ movimientos parciales e individuales, ahora hacia adelante, ahora hacia atra´s; hay y habra´ diversas desviaciones del tipo y ritmo promedio de movimiento. No podemos prever con que´ rapidez ni con que´ e´xito se desarrollara´n los movimientos histo´ricos individuales de una e´poca dada.

Pero podemos saber, y de hecho sabemos, que´ clase se situ´a en el centro de esta o aquella e´poca y determina su contenido fundamental, la direccio´n principal de su desarrollo, los rasgos esenciales de la situacio´n histo´rica, etc. Solo sobre esta base, es decir, teniendo en cuenta en primer lugar las principales caracteri´sticas especi´ficas de las diversas «e´pocas» (y no los episodios individuales de la historia de cada pai´s), podemos construir correctamente nuestra ta´ctica; y solo el conocimiento de las principales caracteri´sticas de una e´poca dada puede ser la base para tener en cuenta las caracteri´sticas ma´s especi´ficas de este o aquel pai´s»13].

Una era es, por lo tanto, intri´nsecamente heteroge´nea, discontinua y asincro´nica. Una vez identificada la clase social -en este caso, el capitalismo monopolista-financiero- que domina una era mediante un ana´lisis objetivo de los hechos clave, es necesario analizar los feno´menos heteroge´neos que ocurren dentro de ella y conectarlos con la dina´mica fundamental para evaluar adecuadamente su significado poli´tico, que inevitablemente vari´a a lo largo del tiempo y el espacio.

Lo dicho hasta ahora es va´lido para cualquier e´poca histo´rica. Pero el capitalismo an~ade a las diferencias que la historia (precisamente por ser historia), inevitablemente trae consigo, su tendencia innata al desarrollo desigual y jera´rquico, lo que convierte estas diferencias y los desequilibrios resultantes en la condicio´n de su propio funcionamiento. Esto se aplica incluso cuando ciertas fases, como la llamada globalizacio´n, parecen anunciar ilusoriamente un mundo plano y homoge´neo.

«LA PAZ IMPERIALISTA»

La ya mencionada ilusio´n de una interpretacio´n paci´fica de la globalizacio´n se hace au´n ma´s comprensible gracias a otra nocio´n leninista: la de la paz imperialista, mencionada anteriormente, que confirma la rica diversidad de feno´menos que caracterizan la era del imperialismo. Reflexionando sobre Clausewitz, Lenin sen~ala que si la guerra es la continuacio´n de la poli´tica por otros medios, para comprender una guerra, y por lo tanto su naturaleza de clase, es necesario comprender la poli´tica que la precedio´. Pero lo mismo ocurre con la paz. A la guerra imperialista, salvo una revolucio´n socialista, le sigue necesariamente la paz imperialista, es decir, la continuacio´n de la poli´tica imperialista en otras formas.

"La guerra es la continuacio´n, por medios violentos, de la poli´tica que las clases dominantes de las potencias beligerantes aplicaban mucho antes del estallido de las hostilidades. La paz es la continuacio´n de la misma poli´tica, teniendo en cuenta los cambios ocurridos, como resultado de las operaciones militares, en el equilibrio de poder entre las fuerzas opuestas14. La guerra imperialista no puede terminar de otra manera que no sea con una paz imperialista, a menos que la guerra en curso se transforme en una guerra civil del proletariado contra la burguesi´a15.

Y precisamente imperialista fue la falsa paz de los an~os de la globalizacio´n, ya que esta no habri´a sido posible sin la previa subordinacio´n militar de toda Europa y Japo´n, sin la derrota, aunque indirectamente militar, de la Unio´n Sovie´tica, sin la presencia militar estadounidense en puntos estrate´gicos del planeta, y sin las guerras reales libradas por Occidente en Irak y otros lugares. E imperialista, y por lo tanto requisito previo para futuras guerras, seri´a una paz «trumpiana»: una pausa limitada en el tiempo y el espacio, efecto de la contraccio´n temporal necesaria por los graves desequilibrios generados (en Occidente y en todo el mundo) por la excesiva expansio´n globalista.

Al igual que la globalizacio´n, Trump tambie´n representa un momento distinto y posterior del imperialismo: es la transicio´n de la ficcio´n del orden internacional a la lo´gica brutal de las puras relaciones de poder; de la ilusio´n de dominacio´n unipolar a la aceptacio´n realista, pero temporal, de una multipolaridad entendida no como un sistema de equilibrio, sino como el escenario de una lucha continua por el dominio.Vale la pena an~adir, para concluir este punto, que la existencia de una paz imperialista pren~ada de guerras futuras deberi´a inducir al pacifismo a no invocar simplemente la paz misma, y a mirar los ori´genes capitalistas tanto de la guerra como de su suspensio´n temporal e ilusoria.

¿E´POCA REVOLUCIONARIA = SITUACIO´N REVOLUCIONARIA?

Al igual que el imperialismo, la revolucio´n tambie´n es una e´poca16 y, por lo tanto, «no debe considerarse como un acto aislado, sino como un peri´odo de tormentosas convulsiones econo´micas y poli´ticas, de una lucha de clases muy aguda, de guerra civil, de revoluciones y contrarrevoluciones17». Y asi´ como las contradicciones del imperialismo no se presentan de manera homoge´nea y lineal, la revolucio´n no siempre esta´ a la orden del di´a.

Para que exista una situacio´n revolucionaria es necesario: 1) que las clases dominantes no puedan mantener su dominio a menos que modifiquen su forma, y por lo tanto, que exista una lucha intensa en su seno; 2) que se produzca un empeoramiento de las condiciones de vida de las clases subalternas; 3) que, como resultado de lo anterior, se produzca un aumento significativo de la actividad de las masas, impulsadas por la crisis y por las propias clases altas (movilizacio´n be´lica, etc.) a una accio´n histo´rica independiente18«.

Pero ni siquiera esto es suficiente, «porque la revolucio´n no surge de todas las situaciones revolucionarias, sino solo de aquellas en las que la transformacio´n subjetiva se suma a las transformaciones objetivas indicadas anteriormente, es decir, la capacidad de la clase revolucionaria para llevar a cabo acciones revolucionarias de masas lo suficientemente fuertes como para quebrar (o al menos socavar) al antiguo gobierno, que, en un peri´odo de crisis, nunca «caera´» a menos que se le «obligue a caer»19.

La situacio´n revolucionaria (y ma´s au´n la revolucio´n) es, por lo tanto, un acontecimiento singular y excepcional. Esta tesis se ve reforzada por el hecho de que Lenin, tanto en su aceptacio´n (explicada en los Cuadernos Filoso´ficos) de la cri´tica de Hegel a la causalidad lineal20, como, au´n ma´s, en su descripcio´n de las numerosas causas que contribuyeron a Octubre en sus posteriores Cartas desde lejos (una pequen~a, gran obra maestra de la teori´a poli´tica)21, identifica otros factores «ocasionales», numerosos y heteroge´neos, como condicio´n necesaria para que la contradiccio´n estructural y permanente entre las clases se exprese en toda su radicalidad.

En resumen: Lenin distingue entre la e´poca revolucionaria, la situacio´n revolucionaria y la revolucio´n propiamente dicha. Y es precisamente en estas distinciones donde reside uno de los puntos de encuentro ma´s fructi´feros con su pensamiento hoy en di´a. De hecho, es precisamente en la tensio´n, en la brecha entre la e´poca revolucionaria y la situacio´n no revolucionaria, donde residen los problemas poli´ticos ma´s importantes y completamente irresueltos para nosotros, en Europa y en Italia.

Sin duda, vivimos en una era revolucionaria, en la que la larga crisis del modo de produccio´n capitalista se entrelaza con la del equilibrio de poder internacional que lo ha sustentado hasta ahora, incluso garantizando la disciplina social interna mediante el dumping salarial, la deslocalizacio´n, las restricciones externas o la «defensa de fronteras sagradas».

Todo esto requiere y posibilita transformaciones sociales decisivas. Sin embargo, es igualmente indudable que no vivimos una situacio´n revolucionaria: el conflicto entre las clases dominantes no ha alcanzado un punto cri´tico, ni tampoco el descontento de los subalternos; la identificacio´n poli´tica de clase y la esperanza en el socialismo (y quiza´s cualquier otra esperanza) au´n se ven empan~adas por las consecuencias de 1989 y por la fragmentacio´n individualista; por u´ltimo, y sobre todo, aunque paguemos un alto precio por la militarizacio´n, au´n no estamos directamente involucrados en una guerra abierta y, en cualquier caso, no hay un eje´rcito de masas (¿todavi´a?) llamado a la batalla y tentado a volver sus armas contra sus enemigos internos. Debemos prepararnos para un importante cambio de paradigma social y geopoli´tico, y sin embargo, au´n no estamos directamente obligados a hacerlo. Y sin coercio´n, no hay revolucio´n.

Confundir la era revolucionaria con una situacio´n revolucionaria seri´a, por lo tanto, un error, pero tambie´n lo seri´a confundir la ausencia de dicha situacio´n con la desaparicio´n o atenuacio´n de las contradicciones que la desgarran. En resumen, debemos reconocer simulta´neamente la radicalidad de la situacio´n y su gradual manifestacio´n en nuestro pai´s, y estar preparados para alternar aceleraciones repentinas con peri´odos de aparente estancamiento.

Todo esto requiere un estilo poli´tico muy complejo, basado en la claridad de enunciacio´n y la moderacio´n, o al menos el realismo, de las propuestas ta´cticas. Es la capacidad de adherirse a la situacio´n concreta (es decir, a la forma efectiva, y por tanto universalmente comprensible, que asumen las contradicciones fundamentales) y, al mismo tiempo, mirar ma´s alla´, hacia posibles desarrollos radicales: la capacidad, en resumen, de situarse dentro de la situacio´n pero tambie´n fuera de ella, sabiendo que cualquier poli´tica, por muy realista que sea, debe ser en u´ltima instancia un paso adelante en la acumulacio´n de las fuerzas necesarias para afrontar una transformacio´n verdaderamente trascendental, pues de lo contrario debe sufrir una acentuacio´n de las tendencias reaccionarias.

Sin la construccio´n de este estilo poli´tico y de los sujetos colectivos que puedan interpretarlo, es inevitable que, en ausencia de revolucio´n, la era revolucionaria se vea acompan~ada, como ya ocurre, por una aute´ntica «situacio´n reaccionaria», caracterizada por el intento de liquidar definitivamente los residuos de la democracia y el estado de bienestar.

Y quiza´s tambie´n por esta razo´n, Lenin considero´ especialmente importante la accio´n en fases no revolucionarias: «No es difi´cil ser revolucionario cuando la revolucio´n ya ha estallado y esta´ en pleno apogeo [...]. Es mucho ma´s difi´cil -y mucho ma´s valioso- saber ser revolucionario cuando au´n no existen las condiciones para una lucha directa, abierta, verdaderamente de masas, verdaderamente revolucionaria [...]»22.

LA FUERZA QUE AU´N NO HAY

La adopcio´n de una actitud simulta´neamente interna y externa ante la situacio´n dada (expresio´n de la «doble lealtad» mencionada anteriormente) caracterizo´ la actividad de Lenin, especialmente despue´s de 1914, y se tradujo en un ana´lisis lu´cido del conflicto entre poderes y, al mismo tiempo, en una atencio´n previsora al poder que au´n no existi´a (y que, de hecho, se habi´a perdido precisamente en agosto de 1914), es decir, el movimiento revolucionario de clases.

A este respecto, vale la pena sen~alar que, si bien los elementos constitutivos de un sujeto revolucionario de masas estaban ciertamente presentes en la e´poca de Lenin, de una manera incomparable con la actualidad, ya que existi´a un eje´rcito proletario metafo´rico (el vasto, aunque confuso, movimiento socialista) y uno real (las tropas imperialistas, potencialmente insubordinadas), es igualmente cierto que para Lenin el sujeto poli´tico en todo caso no surge linealmente de una situacio´n fa´ctica, es decir, no preexiste a una poli´tica de clase, sino que es de alguna manera su resultado: el resultado de una ta´ctica que permite a una vanguardia ponerse en sintoni´a con los sentimientos de las masas y acompan~ar paso a paso la experiencia directa de las propias masas (condicio´n absoluta de «conciencia»), acostumbra´ndose a las ralentizaciones y aceleraciones repentinas que todo ello conlleva22.

Por supuesto, los «sentimientos de las masas» de los que hablaba Lenin eran ya efecto de la guerra, eran «sentimientos nuevos, impetuosos», eran «miedo y desesperacio´n, odio contra el enemigo (u´til so´lo a la burguesi´a), odio contra el propio gobierno y la propia burguesi´a24«: algo muy diferente de esa mezcla de apati´a y resentimiento sordo que se arrastra por nuestras calles.

Pero desde un punto de vista conceptual, la cuestio´n no cambia: ya se trate de quejas, protestas, movimientos reales o revueltas, siempre debe haber alguien (ya sea un solo sujeto o una alianza de sujetos heteroge´neos) capaz de indicar una direccio´n que vaya un paso ma´s alla´, basa´ndose en la claridad estrate´gica. Nos guste o no, y aunque una reedicio´n completa de las antiguas (muy criticadas, pero muy lamentadas) experiencias organizativas del movimiento obrero sea actualmente impensable, ya estamos volviendo, es decir, ya en una situacio´n claramente no revolucionaria, a la cuestio´n del partido. Pero esto debera´ discutirse por separado25-

A MODO DE RESUMEN

En resumen, las ideas que Lenin (al menos el Lenin de las pa´ginas examinadas aqui´) puede ofrecer a quienes deseen actuar como socialistas en la revolucio´n antiliberal son las siguientes:

No se limiten a hacer alarde de sus ideales, sino que trabajen para acumular fuerzas, incluso heteroge´neas, y concentrarlas contra el poder poli´tico actual. Comprendan la forma concreta en que se manifiestan las contradicciones fundamentales y, asi´, propaguen verdades concretas que todos puedan comprender.

Comprendan que, en cada formacio´n social, los problemas clave pueden presentarse de maneras muy diferentes y cambiar de un di´a para otro, lo que requiere cambios en las ta´cticas y las consignas. Trabajen teniendo siempre presente la necesidad de una ruptura socialista, incluso cuando se centren en objetivos aparentemente «moderados» o «atrasados».

En tres palabras: concrecio´n, agilidad y ubicuidad. La concrecio´n como adhesio´n no a un socialismo gene´rico, sino a lo que podri´a/deberi´a surgir de la realidad especi´fica en la que se opera. La agilidad como la capacidad de cambiar constantemente los me´todos de lucha y las consignas. La ubicuidad como la voluntad de estar en todas partes, es decir, en todos los espacios sociales y en todas las dimensiones temporales: en el presente de la accio´n inmediata, en el futuro de la perspectiva futura.

Pero la concrecio´n es claramente la palabra clave: es lo que dicta la agilidad y la ubicuidad, porque es la realidad de la crisis la que exige flexibilidad y un enfoque en el presente y el futuro. Y es, en u´ltima instancia, lo que nos vincula a una accio´n eficaz dentro de la realidad y la coyuntura especi´ficas en las que vivimos:.

De hecho, no nos basta con apoyar el nuevo mundo que emerge fuera y en contra de la hegemoni´a occidental. Este nuevo mundo es la condicio´n previa para nuestra liberacio´n, que sin embargo -tambie´n para hacer una contribucio´n efectiva al multipolarismo- tendra´ que ser un trabajo nuestro, realizado ciertamente con gran atencio´n a la dimensio´n geopoli´tica, pero con igual atencio´n a los tiempos y modos especi´ficos de nuestra evolucio´n (o involucio´n).

A los comunistas alemanes de izquierda que rechazaban el parlamentarismo por ser «histo´ricamente obsoleto», Lenin respondio´: «El parlamentarismo es 'histo´ricamente obsoleto' en el sentido histo´rico-mundial; es decir, la era del parlamentarismo burgue´s ha terminado y la era de la dictadura del proletariado ha comenzado. Esto es incontestable. Pero a escala histo´rica-mundial, la unidad de medida son las de´cadas.

Diez o veinte an~os antes, diez o veinte an~os despue´s, a escala histo´rica-mundial no cuenta; es una nimiedad que no puede tenerse en cuenta ni siquiera aproximadamente. Pero precisamente por esta razo´n es un gravi´simo error utilizar la escala histo´rica-mundial en los problemas de la poli´tica pra´ctica «26. El hecho de que la hegemoni´a «a escala histo´rica-mundial» se este´ desplazando progresivamente hacia el Este no significa que una perspectiva socialista se este´ consolidando sincro´nicamente en nuestro pai´s. Depende. Y en este «depende» reside todo el enfoque leninista o materialista.

Todo lo anterior, reiteramos, es valioso para quienes reconocen la necesidad de una ruptura socialista y, por lo tanto, de una transformacio´n radical del poder estatal. Sin duda, habra´ mucho debate sobre las formas actuales de esta ruptura y transformacio´n. En la fase emergente, la reforma y la revolucio´n no son necesariamente excluyentes, sino que se retroalimentan, y sin duda la u´nica «violencia revolucionaria» aceptable y efectiva es la que responde, con base en el consenso de masas, a la violacio´n de las normas constitucionales por parte de otro.

Adema´s, en cuanto al Estado, sabemos que su transformacio´n no es equivalente a la de las relaciones sociales, dadas las rai´ces ma´s alla´ de las meramente poli´ticas del capitalismo; sabemos que ningu´n poder estatal puede gestionar las sociedades actuales desde arriba, sin una relacio´n con organizaciones sociales auto´nomas.

Finalmente, sabemos que, hoy ma´s que nunca, el poder no se «toma», sino que, especialmente si se trata del poder de las clases subalternas, se construye sobre las ruinas de las privatizaciones neoliberales, redefiniendo las estructuras internas y las relaciones internacionales que posibilitan poli´ticas socialistas o, de otro modo, populares. Sabemos todo esto. Pero saberlo no equivale a descartar, una vez ma´s, la cuestio´n del poder estatal y las rupturas necesarias para transformarlo, una cuestio´n que debe abordarse hoy. Lenin no nos dice co´mo hacerlo, pero nos dice que debemos hacerlo: reconocer a Lenin es reconocer la realidad.

POSDATA SOBRE LA CUESTIO´N NACIONAL

Es importante sen~alar que, entre 1914 y 1917, el imperativo del ana´lisis concreto llevo´ a Lenin a defender la legitimidad, e incluso la utilidad, de las luchas nacional-democra´ticas y la reivindicacio´n de la autodeterminacio´n nacional, no solo en las colonias, sino tambie´n en aquellos pai´ses europeos que, debido al legado histo´rico y al desarrollo desigual del capitalismo, se encontraban sometidos a las naciones capitalistas «centrales» y, por lo tanto, en una relacio´n de oprimido/opresor. De hecho, puede decirse que el principio mismo del ana´lisis concreto (con todo lo que conlleva) fue, si bien no fundado, ciertamente articulado y refinado precisamente en la evaluacio´n de la cuestio´n nacional.

En te´rminos generales, segu´n Lenin, una vez que tuvo lugar la revolucio´n democra´tica y se establecio´ el Estado-nacio´n capitalista, una guerra nacional se considero´ imperialista y la «defensa de la patria» se convirtio´ en una consigna reaccionaria. Sin embargo, esta suposicio´n fue inmediatamente corregida por la referencia al ana´lisis especi´fico.

De hecho: «El imperialismo deduce el reconocimiento de la defensa de la patria en guerras como, por ejemplo, las de la Gran Revolucio´n Francesa y la de Garibaldi en Europa, y la negacio´n de la defensa de la patria en la guerra imperialista de 1914-1916 del ana´lisis de los detalles histo´ricos concretos de cada guerra individual y en modo alguno de ningu´n «principio general» ni de ningu´n punto especi´fico del programa27». Y del ana´lisis se desprende que: «en los pai´ses avanzados (Inglaterra, Francia, Alemania, etc.) la cuestio´n nacional esta´ resuelta desde hace tiempo y la unidad nacional ha llegado a su fin; objetivamente, las tareas nacionales ya no existen.

Y, por lo tanto, solo en estos pai´ses es posible a partir de hoy desmantelar las comunidades nacionales y establecer comunidades de clase. El problema se plantea de forma diferente en los pai´ses no avanzados [...], es decir, en toda Europa del Este y en todas las colonias y semicolonias28». Por esta razo´n es vital para la socialdemocracia "[...] resaltar la diferenciacio´n de las naciones en naciones dominantes y naciones oprimidas, una diferenciacio´n fundamental, esencial e inevitable en la era imperialista29".

Sobre esta base, Lenin libro´ una pole´mica muy dura contra las mismas corrientes de la izquierda socialdemo´crata ma´s cercanas a e´l, a menudo contra la autodeterminacio´n de las naciones. Y la dureza de esta pole´mica no se debi´a solo a la necesidad de reconocer la importancia de las luchas democra´ticas para la autoformacio´n del proletariado, ni, en cualquier caso, la importancia de todos los conflictos que pudieran impulsar una oleada revolucionaria. Para Lenin, la cuestio´n de la autodeterminacio´n tambie´n era muy relevante porque concerni´a en gran medida a la propia Rusia, o ma´s bien a las nacionalidades oprimidas por el imperio, que se habri´an rebelado contra el proletariado si este hubiera propuesto una reedicio´n del centralismo zarista.

En este marco, el derecho a la autodeterminacio´n se consideraba la premisa para una nueva unificacio´n voluntaria: algo que, a pesar de mil contradicciones, se produjo30. A este respecto, seri´a u´til recordar a Vladimir Putin, que nunca pierde oportunidad de sen~alar a su homo´nimo como remotamente responsable de la independencia de Ucrania, que la Unio´n Sovie´tica, y lo que queda de ella en la Rusia actual, habri´an sido mucho menos poderosas y tal vez ni siquiera habri´an existido sin la opcio´n de la autodeterminacio´n31.

Bien. Pero ¿co´mo pueden sernos u´tiles estas observaciones, a quienes hemos vivido durante ma´s de un siglo en pleno corazo´n del capitalismo europeo?

En mi opinio´n, las tesis de Lenin nos ayudan al menos a comprender el resurgimiento de las cuestiones nacionales, incluso en la Europa hipercapitalista e imperialista actual, y a plantear la cuestio´n de la conexio´n actual entre estas cuestiones y las cuestiones de clase. Ciertamente, la situacio´n es muy diferente a la que Lenin escribio´: pero esto se debe precisamente a que el principio del desarrollo desigual ha funcionado extraordinariamente bien, provocando un importante desequilibrio de poder entre Estados Unidos y Europa, y dentro de la propia Europa, planteando asi´ de forma ine´dita la cuestio´n de la relacio´n entre la lucha de clases y la recuperacio´n de la soberani´a nacional, incluso en los pai´ses capitalistas actuales.

¿Puede un choque entre naciones europeas, o entre algunas de ellas y Estados Unidos, reavivar la lucha de clases? O bien: ¿puede la reanudacio´n de la lucha de clases dar lugar a una poli´tica verdadera, auto´noma y eficaz sin plantear una nueva cuestio´n nacional, es decir, sin plantear la cuestio´n de la reconquista democra´tica de la soberani´a nacional como requisito previo para la construccio´n de relaciones internacionales de cooperacio´n, condicio´n sine qua non para la transformacio´n de las relaciones sociales internas?

Ahora bien, Lenin, de alguna manera, previo´ una situacio´n comparable a la que estamos viviendo. En una conversacio´n con Rosa Luxemburg, tras reiterar que una guerra nacional puede transformarse en una guerra imperialista y viceversa, continuo´:

"Es extremadamente improbable que la guerra imperialista de 1914-1916 se transforme en una guerra nacional, porque la clase que representa un desarrollo progresivo es el proletariado, que objetivamente tiende a transformar esta guerra en una guerra civil contra la burguesi´a; y tambie´n porque las fuerzas de las dos coaliciones no son muy diferentes y el capital financiero internacional ha creado una burguesi´a reaccionaria en todas partes.

Pero no podemos afirmar que tal transformacio´n sea imposible: si el proletariado europeo se mostrara impotente durante otros veinte an~os, si la guerra actual terminara con victorias de estilo napoleo´nico y la subyugacio´n de toda una serie de estados nacionales auto´nomos, si el imperialismo extraeuropeo (principalmente estadounidense y japone´s) durara veinte an~os sin alcanzar el socialismo, por ejemplo, debido a una guerra entre Japo´n y Estados Unidos, entonces seri´a posible una gran guerra nacional en Europa. Esto implicari´a una regresio´n de varias de´cadas para Europa. Esto es improbable. Pero no es imposible, ya que seri´a antidiale´ctico, anticienti´fico y teo´ricamente erro´neo representar la historia del mundo como una marcha continua y regular hacia adelante, sin algu´n salto gigantesco hacia atra´s32".

El fracaso (en nuestro pai´s) en transformar la guerra imperialista de 1914-1945 en una revolucio´n socialista, una victoria «napoleo´nica» de Estados Unidos sobre toda Europa y una victoria -aunque no total- de Alemania en la reorganizacio´n desigual del capitalismo europeo. En resumen, un grave desequilibrio de poder con la consiguiente distincio´n, si no entre opresores y oprimidos, si´ entre ganadores y perdedores, dentro del propio sistema capitalista ma´s desarrollado; un desequilibrio que tambie´n constituye un mecanismo fundamental para la reproduccio´n de las relaciones sociales mediante «limitaciones externas» atlantistas y proeuropeas.

Aunque todo esto se complica enormemente por la interpenetracio´n del capital en el Viejo Continente y en todo Occidente, es evidente que nuestro redescubrimiento de la dimensio´n nacional en Europa (sea o no un retroceso respecto a una presunta linealidad histo´rica), si bien no puede -ni debe- deducirse de las palabras de Lenin ni de nadie ma´s, al menos no es incompatible con la orientacio´n teo´rica general de ese gran revolucionario y, como tal, «estudioso incansable».

Notas

[1] El imperialismo "tria´dico", en el sentido de Samir Amin, es el que se forma por el equilibrio (hoy muy inestable) entre la superpotencia estadounidense y sus homo´logas europea y japonesa, en detrimento del resto del mundo: ve´ase Samir Amin, Por un mundo multipolar, El Viejo Topo.

[2]Para una cri´tica detallada de estas posiciones, que lamentablemente han dominado el movimiento antiglobalizacio´n con consecuencias que todavi´a estamos pagando hoy, los remito a mi "Occupy Lenin", en Leo Panitch, Greg Albo, Vivek Chibber, The Question of Strategy. The Socialist Register 2013, Merlin Press, Wellingborough, 2012, pp. 84-97 (aqui´ se puede encontrar unatraduccio´n: https://www.controappuntoblog.org/2012/08/07/occupy-lenin-lultimo-saggio-di-mimmo-porcaro/). Sobre el asunto ve´ase tambie´n, Stefano Calzolari, Mimmo Porcaro, L'invenzione della politica. Movimenti e potere, Punto Rosso, Milano, 2005.

[3]EmilianoBrancaccio,"MomentoLenin:tradebito,dazieguerra", https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2025/03/10/momento-lenin-trump-cina- europariarmo/?refresh_ce=1

[4] Lenin, L'imperialismo, fase suprema del capitalismo, Editori Riuniti, Roma, 1970.

[5] Elias Canetti, Potere e sopravvivenza, Adelphi, Milano, 1974, p. 13.

[6] So´lo un ejemplo (entre mil posibles) tomado de los textos a los que nos referimos en particular: «El me´todo de Marx consiste ante todo en considerar el contenido objetivo del proceso histo´rico en un momento concreto dado, en una situacio´n dada, en comprender ante todo que´ movimiento y de que´ clase es el resorte fundamental del progreso posible en una situacio´n concreta»[6]. Lenin, Sotto la bandiera altrui, in Opere complete, Editori Riuniti, Roma, 1965-67 (d'ora in poi OC), vol. 21, p. 127, cursivas nuestras. Quanto alla "verita` concreta" ve´anse las pa´ginas, au´n muy actuales, del tercer capi´tulo del Che fare? Problemi scottanti del nostro movimento, a cargo de Vittorio Strada, Einaudi, Torino, 1971.

[7] Louis Fischer, Vita di Lenin, Il Saggiatore, Milano, 1967, vol. 1, cap. 1.

[8] Stathis Kouve´lakis, Lenin lettore di Hegel, https://sinistrainrete.info/marxismo/8398-stathis-kouvelakis-lenin-lettore-di-hegel.html.

[9] Lenin, Quaderni Filosofici, con una introduccio´n sobre "Il marxismo e Hegel" de Lucio Colletti, Feltrinelli, Milano, 1970; ve´ase tambie´n la ma´s reciente edicio´n PiGreco, Milano, 2021, con introduccio´n de Roberto Fineschi.

[10] Id., Materialismo ed empiriocriticismo, Editori Riuniti, Roma, 1973.

[11] Ibi´d, pp. 85-90, 112-113, 130-133 y passim.

[12] Id., Intorno a una caricatura del marxismo e all' "economismo imperialistico", OC, vol. 23, p. 34.

[13] Id., Sotto la bandiera altrui, OC, vol. 21, p. 129.

[14] Id., A proposito del "Programma di pace", OC, vol. 22, pp.167-8.

[15] Id., Sulla pace separata, OC, vol. 23, p. 129.

[16] "La revolucio´n socialista no es un acto aislado, una batalla aislada en un solo frente, sino toda una e´poca de agudos conflictos de clases, una larga serie de batallas en todos los frentes, es decir, en todas las cuestiones econo´micas y poli´ticas, batallas que so´lo pueden terminar con la expropiacio´n de la burguesi´a"., Id., La rivoluzione socialista e l'autodecisione, OC, vol. 22, p. 148.

[17] Id., Sulla parola d'ordine degli Stati uniti d'Europa, OC, vol.21, pp. 311-12.

[18] Id., Il fallimento della II Internazionale, OC, vol.21, p.191.

[19] Ibid, pa´g. 192. Una definicio´n similar y ma´s conocida se encuentra en un importante escrito posrevolucionario, L'estremismo, malattia infantile del comunismo, Editori Riuniti, Roma, 1970, p. 137, y precisada despue´s en la p. 152.

[20] Id, Quaderni filosofici, cit., pp. 149-155, 169, 173.

[21] Id., Lettere da lontano, OC, vol. 23, pp. 299-331, en particular p. 304. Este texto se encuentra entre las fuentes de un ensayo otrora famoso (y digno de reconsideracio´n) en el que Althusser planteo´ teo´ricamente el problema, «pra´cticamente» resuelto por Lenin, de la relacio´n entre la contradiccio´n fundamental y sus condiciones concretas de efectividad: Louis Althusser, Contraddizione e surdeterminazione, in Per Marx, Editori Riuniti, Roma, 1974, pp. 69-107.

[22] Id., L'estremismo, cit., p. 155.

[23]"Debemos comprender [...] que no podemos ganar sin haber aprendido la ciencia de la ofensiva y la ciencia de la retirada.", Ibidem, p. 18.

[24] Id., La sconfitta del proprio governo nella guerra imperialistica, OC, vol. 21, p. 253.

[25]Una contribucio´n, aunque anticuada, a esta discusio´n puede ser mi Machiavelli 2017. Tra partito connettivo e partito strategico, https://contropiano.org/documenti/2017/04/07/machiavelli-2017-partito-connettivo-partito-strategico-090665.

[26] Lenin, L'estremismo, cit. pp. 81-82, l'ultimo corsivo e` nostro.

[27] Id., La rivoluzione socialista e l'autodecisione, OC, vol.22, p. 152 , corsivi nostri.

[28] Id. Intorno a una caricatura del marxismo, cit., p. 57, corsivi nostri.

[29] Id., La rivoluzione socialista e l'autodecisione , cit., pp. 151-3, corsivi nostri.

[30] Edward H. Carr, La rivoluzione bolscevica, 1917-1923, Einaudi, Torino, 1964, capp. XI e XII.

[31] Ibid pp. 364-367.

[32] Lenin, A proposito dell'opuscolo di Junius, OC, 22, 309-9.

* Mommo Porcaro. Investigador y miembro de Rifondazione comunista y de las asociaciones culturales Punto Rosso y Alternative Europa

Fuente: La Fionda

UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias