A 100 AÑOS DEL NACIMIENTO DE CAMUS

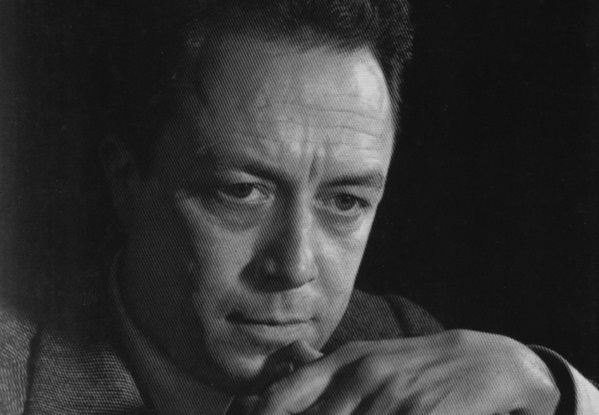

Albert Camus: ese mal-entendido

07.11.2013

MONTEVIDEO (Uypress/ Prof. Lic María José Larre Borges) ¿Qué decir de nuevo sobre Albert Camus? ¿Cómo aportar, aunque mínimo, un halo de luz sobre la obra de este artista tan multifacético?

Novelista, dramaturgo, director teatral, periodista, filósofo, actor, vencedor de una tuberculosis, militante político, un poco Don Juan también, argelino, francés, en fin... un resistente. Había nacido el 7 de noviembre de 1913 (es este el "año Camus", pronto cumpliría 100 años) en el campo argelino, en el seno de una familia rural pobrísima. Sus ancestros venían de Bordeaux y de Menorca. Se registra su primer texto escrito a la edad de 18 años, ya estudiante universitario y habiendo recorrido un camino lleno de obstáculos: "Nadie a mi alrededor sabía leer. Entiendan la cabal dimensión de esto." Polémico y futbolero (era golero), merecería ser uruguayo:

"Aprendí enseguida que una pelota nunca viene del lado que uno cree. Eso me sirvió en la vida y sobre todo en la metrópolis, donde la gente no es leal."

Murió trágicamente en un accidente de auto, en las afueras de París, en 1960, y luego de apenas tres de recibir el Premio Nobel de Literatura. De sus conflictos con los críticos, él mismo decía: "Leía en estas páginas las mismas palabras, que volvían y volvían: amargo, pesimista, etc. No comprendieron, y yo me digo a veces que yo no me hice comprender bien. Si no expresé todo el gusto que le encuentro a la vida, las ganas que tengo de gozarla, si no dije que la misma muerte y el dolor no hacían más que exasperar en mí esta ambición por vivir, entonces no dije nada."

Fue Albert Camus, sin duda, el hombre de los malos entendidos. Malentendido por la crítica literaria que lo consideraba un escritor del absurdo, mientras que esta no fue más que una etapa en el camino de su pensamiento. Malentendido por la universidad, que muchas veces despreciaba su origen proletario y su "filosofía para bachillerato", en tanto que él mismo nunca se consideró un filósofo. Malentendido por el mundo parisino, que no simpatizaba con su condición de argelino mientras que él mantuvo siempre un amor intenso hacia el país donde nació. Malentendido por los franceses de Argelia, que veían en él a un independentista, cuando el escritor consideraba que Argelia no debía desligarse de Francia. Malentendido por los árabes, que lo colocaban en el lugar del imperialismo, mientras que él denunciaba las injusticias cometidas contra los aborígenes. Malentendido por los intelectuales de izquierda que lo acusaban de reaccionario, cuando él proclamaba defender un socialismo libertario, no violento y, sin embargo, como dice Michel Onfray, radical.

El malentendido inicial, sin embargo, parte de su propia existencia contradictoria. Un Nobel a los 43 años de edad, criado por una madre tempranamente viuda, pobre, iletrada, sorda e incapaz de expresar un repertorio mínimo de palabras. La contradicción original, entonces, es que su propia madre no podía leer los libros del hijo. Esta situación trágica es la que Camus pinta en su pieza teatral "El Malentendido". Allí, el personaje de la madre atiende un albergue y asesina a sus huéspedes para robarlos y llega a matar a su hijo, al que no reconoce luego de veinte años sin verlo.

Los antiguos griegos nos han enseñado que toda tragedia es una tragedia del re-conocimiento. Y ese reconocimiento, que vino con el premio internacional, supuso una carga de angustia personal por la falta de correspondencia con los suyos, sus próximos, tanto que hasta pensó en rechazar el premio. Y toda su obra, que consideraba apenas un esbozo, está marcada por un inacabado final, convertido en destino por su muerte temprana y accidental. Sin duda tenía el escritor conciencia de los finales truncos, cuando decía en "El primer hombre": "El libro debe ser/estar inacabado." ("Le livre doit être inachevé.")

Jean-François Mattéi recoge una ya clásica taxonomía de Camus -compartida por el escritor, además- que establece que quería construir una obra que atravesara tres ciclos: el del absurdo, el de la rebelión y el del amor. Delante de la extrañeza del mundo en que se reconoce el hombre, el primer sentimiento que le inspira es del absurdo. "El extranjero", "La Peste" y "El Mito de Sísifo" ponen en evidencia el absurdo de la condición humana. El absurdo, de esta manera, procura encontrar un sentido en un mundo que carece de él. Cuando el hombre se pregunta por el ser, el silencio de dios, en el que Camus no creía, amplifica el mutismo del mundo. Camus descubrió el absurdo descubriendo el mundo. El término latín ab-surdus, como sabemos, significa "discordante" y evoca una ruptura de armonía y una disonancia musical. Este sonido desafinado proviene de un mundo que parece obedecer a un orden riguroso, pero que en realidad no posee ni acordes ni unidad.

El movimiento de rebelión nace entonces frente a la injusticia de los hombres que refuerza la subversión de la historia. "El hombre rebelde", las "Actuales", las "Crónicas argelinas" y los textos políticos de Camus contra todos los totalitarismos legitiman la espontaneidad de la rebelión, término que el escritor se cuidó siempre de no confundir con el de "revolución", como le reprocharan sus amigos hegelianos.

La rebelión de Camus es una apertura a lo universal. Parafraseando a Descartes, el escritor dice: "Me rebelo, por lo tanto nosotros somos". Uno puede indignarse en soledad, pero solamente rebelarse en forma colectiva. La rebelión, que procede del absurdo, sería a la vez rechazo de la injusticia y una concesión a la humanidad.

Siendo editorialista del diario "Combat", Camus publicó el 8 de agosto de 1945, entre Hiroshima y Nagasaki, una protesta contra ese crimen contra la humanidad. El artículo comenzaba con estas palabras: "El mundo es lo que es, a saber... poca cosa". Con ironía -la forma más refinada de la rebelión- denunció esta indecencia rechazando el derecho de la "civilización mecánica" a alcanzar "su último grado de salvajismo". Así, Camus fue el primer intelectual occidental en protestar públicamente a causa de la inmoralidad del uso de un arma atómica contra poblaciones civiles. Pero, para conquistar esta paz, que permitía al hombre elegir "entre el infierno y la razón", el único camino a seguir es el de la rebelión. Como dice Jeanyves Guérin: en Camus "el escritor, el pensador y el ciudadano son inseparables."

Su oposición al franquismo fue evidente y aplaudida, pero no pocos problemas le causó también su rechazo expreso a la invasión soviética a Budapest. Como dijo pocos meses antes de su muerte: "Esta izquierda de la que formo parte, a pesar de ella y a pesar de mí." El combate contra la injusticia, la opresión y el oscurantismo es un objetivo que no debe nunca abandonarse, parece decir el escritor. En "La peste", de 1947, la alegoría sobre la guerra es la más evidente, pero el verdadero tópico, sucedáneo al anterior, es el de la separación. "Es un mundo sin mujeres y, por lo tanto, irrespirable", dice el autor. Repasemos el final de esta novela:

"Pues él sabía que esta muchedumbre dichosa ignoraba lo que se puede leer en los libros, que el bacilo de la peste no muere ni desaparece jamás, que puede permanecer durante decenios dormido en los muebles, en la ropa, que espera pacientemente en las habitaciones, en las bodegas, en las valijas, los pañuelos y los papeles, y que puede llegar un día en que la peste, para desgracia y enseñanza de los hombres, despierte a sus ratas y las mande a morir en una ciudad dichosa."

Encontramos aquí, además de su eterna preocupación por la ética, una preocupación por la estética de la escritura. Un gusto profundo por las palabras, las frases, hasta podríamos afirmar una especie de retórica. Pero Camus no era un esteta puro, no tenía ninguna simpatía por los surrealistas, en especial por Rimbaud e incluso por Lautréamont. Cada uno de sus libros expresa el compromiso de su pensamiento y es inseparable de los acontecimientos de su propia vida, donde nunca estuvo ajeno -más bien todo lo contrario- al impacto de los combates, los sufrimientos, las convulsiones del mundo. El propio Sartre decía que, antes de leer el primer libro de Camus, se lo habían recomendado definiéndolo de la siguiente manera: "Es Kafka escrito por Hemingway."

El recorrido del hombre debía completarse en el ciclo del amor, a la vez derecho y deber, sintetizado en "El Primer Hombre", novela inconclusa de carácter auto-biográfica y publicada postmortem. Camus pintó en el amor del mundo el amor desesperado que sentía hacia su madre. Pero ella no podía corresponderle, encerrada en su noche, sumada a la falta de amor de su padre, un campesino muerto tempranamente en la Gran Guerra. A él lo conoció en su tumba olvidada en el cementerio de Saint-Brieuc. "El Primer Hombre" estará dedicado tanto a la búsqueda del padre como a la fidelidad a su madre.

Respecto al sentimiento inspirado por su patria natal, en "Bodas", ante la contemplación extática de unas ruinas romanas de Tipasa sobre el paisaje argelino, de paso por su propia Ítaca, el narrador escribe una frase clave para comprender su obra: "Cuando por una vez se ha tenido la suerte de amar profundamente, la vida consiste en buscar de nuevo ese ardor y esa luz."(...) Y más adelante, un paisaje bellísimo de prosa lírica, hedonista, en que surge la comunión primitiva, casi uterina, entre cuerpo y mar:

"Inmerso en el agua, sobrevienen el escalofrío, la subida de una viscosidad fría y opaca; la zambullida, luego, con el zumbido de los oídos, la nariz que mana y la boca amarga -nadar: sacar del mar los brazos barnizados de agua para que se doren al sol y sumirlos de nuevo en una torsión de todos los músculos; el curso del agua sobre mi cuerpo, esa tumultuosa posesión de la ola por mis piernas- y la ausencia de horizonte. En la orilla, es la caída sobre la arena, abandonado al mundo, de vuelta a mi peso de carne y huesos, embrutecido de sol, posando, de vez en cuando, una mirada sobre mis brazos en donde los charcos de piel seca descubren, al deslizarse el agua, mi vello rubio y el polvillo de sal.

Aquí comprendo lo que llaman gloria: el derecho a amar sin medida. "

Y agrega, en sus Carnets, "Si tuviera que escribir aquí un libro de moral, habría 100 páginas, y 99 estarían en blanco. En la última, escribiría: Conozco solamente un deber, y es el deber de amar."

Para disipar los malos entendidos ligados con la condición humana, Camus buscó una nueva vía. Escapa a la dialéctica de Hegel y Marx, al existencialismo de Sartre y de Merleau-Ponty, para retornar a un pensamiento nacido en la orillas del Mediterráneo. En la línea de Nietzche y de Valéry, Camus habla, como dice Mattéi, de "la pensée de midi" (el pensamiento de mediodía), que abrió las puertas de un reino "alimentado de cielo y de mar, delante del Mediterráneo humeante de sol", "una raza nacida de sol y de mar". Citando a Thierry Fabre: "El pensamiento de mediodía es un elogio de la moderación frente a la desmesura. Pensamiento solar, inscripto en las entrañas de una gran herencia mediterránea, pero de ninguna manera pensamiento tibio. Busca en el mediodía, momento de alta luminosidad, un equilibrio surgido de la tensión entre dos polos contradictorios."

La "pensée de midi" no se dedica al conocimiento, que es un imperativo de la razón, sino al re-conocimiento, que es una exigencia del corazón. La pensée de midi es solar y busca un equilibrio entre los polos opuestos de la vida. El itinerario de Camus se desplaza, de esta forma, entre rechazo y aceptación, entre sí y no, entre hybris y sophrosine, entre soledad y solidaridad. Solamente este equilibrio constante le permite al hombre escapar del nihilismo de una existencia sin dios para adherir a la "verdad del mundo".

Será por ese amor al sol que amó a Montevideo, ciudad a la que visitó dos veces en su gira por el sur de América. Aquí conoció a Susana Soca y a José Bergamín, con quien departió largas charlas. Así describía nuestra ciudad: "La noche es dulce en Montevideo. Un cielo puro, el crujir de las palmeras secas encima de la plaza Constitución, vuelos de palomas, blancos, en el cielo negro". Albert Camus se despidió de Montevideo el 21 de agosto de 1949. Estas fueron sus últimas impresiones: "... el avión abandona el terreno a las once. Bajo un cielo tierno, aireado, nuboso, Montevideo expone sus playas -ciudad encantadora- donde todo invita a la felicidad y a la felicidad sin preocupaciones de la mente".

Camus fue cuestionado por su entorno parisino, incluido Sartre (primero amigos, luego adversarios) y, sobre todo, por Simone de Beauvoir, que le reprochaba su apego irreflexivo al país que lo vio nacer, y de alinearse en la fila de los "pieds-noirs". Por otra parte, en Argelia lo acusaban de "liberal", partidario de la independencia. Extranjero en ambos países (en su discurso de aceptación del Nobel se definió como un "francés de Argelia"), este escritor, pacifista, periodista librepensador se esforzó con ahínco en aclarar acusaciones, estando tan ligado a su lugar de origen como a la cultura francesa, que le había concedido su propio re-conocimiento. Finalmente, recurriendo nuevamente a Guérin podemos concluir que "este inconformista de los años 50 es un pensador del siglo XXI".

Bibliografía:

Castillo, Eduardo et al. Pourquoi Camus? Éditions Philippe Rey. París, 2013.

Grenier, Roger. Albert Camus. Soleil et ombre. Éditions Gallimard, Mesnil-sur-l´Estrée, 1987.

Mattéi Aseyn, Jean-François. Comprendre Camus. Max Milo Éditions. París, 2013.

Las traducciones de los textos de Camus fueron hechos por la autora de este artículo.

UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias